Awan mendung berarak diatas kepala kami pagi

itu, padahal waktu baru saja menunjukkan pukul 09.40 WIB. Jumat tanggal 15

April 2016, saya dan keempat rekan saya, Syaiful (Ipul), Riki, Linda dan Randi,

mulai bergegas meninggalkan pos pemeriksaan di jalur Putri. Tidak ada kesan

yang menyenangkan ketika tengah melalui prosedur pemeriksaan di pos ini

lantaran salah seorang petugas yang memeriksa kami terlalu berlebihan dalam

memberikan saran dan masukan sehingga terkesan menggurui. Berusaha untuk tidak

turut memperkeruh suasana di pagi hari, maka saya cukup diam tanpa berkomentar

apapun juga.

|

Syaiful, Randi, saya dan Linda saat baru saja

tiba di depan gang menuju pos pemeriksaan gunung Putri.

|

|

Sarapan terlebih dahulu di pasar Cipanas

sebelum memulai pendakian.

|

|

Desain sticker untuk pendakian kali ini.

|

Tampilan fisik gunung Gede yang

seharusnya tampak jelas, pagi itu justru bersembunyi ditelan pekatnya

halimunan. Udara sejuk di ketinggian sekitar 1.400 meter itu mulai menyambut

kedatangan kami berlima, hangatnya mentari pagi seolah tertahan oleh sekawanan

kabut tebal yang turun menyusuri lereng gunung. Saya bersama keempat kawan saya

berjalan diantara ladang dan perkebunan warga yang sekaligus menjadi titik awal

perjalanan kami menuju surganya gunung Gede, alun-alun Suryakancana. Tanaman

brokoli, wortel, bawang daun dan sawi tampak mendominasi ladang yang kami

lalui. Setelah melewati jembatan dan sebuah sungai kecil, akhirnya jalanan

mulai menanjak dan perlahan menjauh dari ladang serta perkebunan warga.

|

Istirahat

sekaligus melakukan pengecekan simaksi dan perlengkapan di pos

pemeriksaan gunung Putri.

|

|

lokasi gunung Gede dilihat dari Google map.

|

|

Peta rute pendakian gunung Gede via Putri –

Cibodas.

|

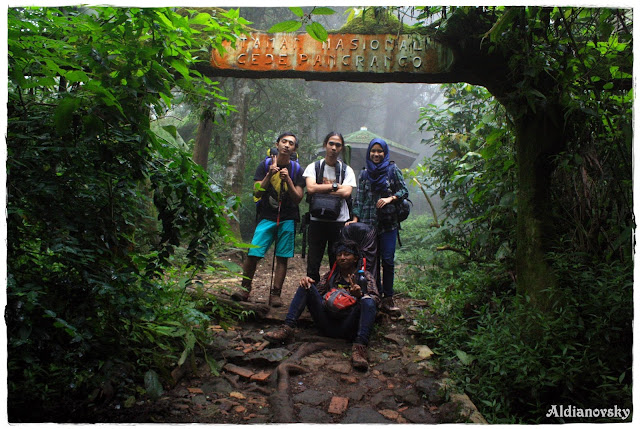

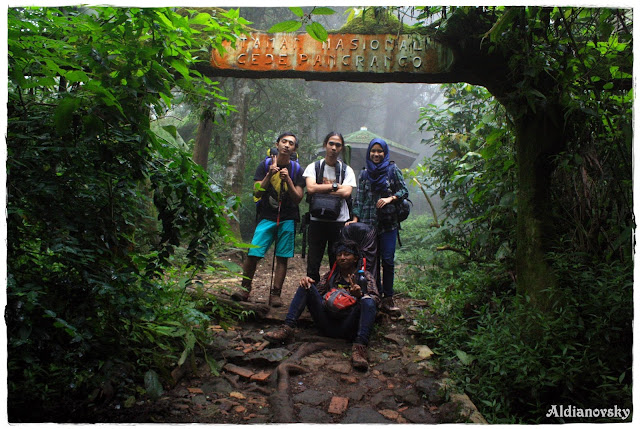

Suasana seketika menjadi gelap saat

kami memasuki hutan pegunungan dimana cahaya matahari tidak leluasa menembus

rimbunnya kanopi pepohonan yang tingginya bisa mencapai 20 meter dari permukaan

tanah. Dikarenakan tidak terjamah oleh sinar matahari juga tingkat

kelembabannya yang terbilang tinggi, tak ayal dahan-dahan pohon dan bebatuan

yang ada didalam hutan itu nyaris tertutup oleh tumbuhan lumut. Derap langkah

dan dengusan nafas terdengar saling memburu diatas tanjakan berbatu, detak

jantung semakin cepat dan kepala sedikit pening, padahal perjalanan belum ada

setengahnya. Tidak lama kemudian kabut tebal kembali menggerayangi setiap sudut

belantara, menimbulkan kesan hening mencekam. Kami terus berjalan meski

perlahan hingga akhirnya kami menjumpai sebuah shelter dan gapura beton bertuliskan “Taman Nasional Gede

Pangrango”, siang itu saya dan kawan-kawan berhasil menjejakkan kaki di pos I,

Legok Leunca.

|

Linda ketika berada di antara perkebunan

warga.

|

|

Berselfie di persimpangan jalur sambil

menunggu kedatangan Ipul dan Riki.

|

|

Track yang

gelap dan berkabut mulai menyambut manakala kami memasuki hutan.

|

1.

POS I: Legok Leunca (1.900 mdpl)

Kami tiba di pos I pada pukul 11.02

WIB, suasananya sedikit terang dengan dilengkapi sebuah shelter yang atap dan penopangnya dibentuk menyerupai payung. Tanah

di tempat itu terbilang datar dan cukup untuk menampung sekitar tiga sampai

empat buah tenda, namun demikian sangat jarang pendaki yang hendak berkemah

disitu.

|

Tim ketika baru menginjakkan kaki di pos I,

Legok Leunca.

|

|

Sebelum

tiba di shelter Legok Leunca, para pendaki akan disambut oleh Gapura yang telah ditumbuhi lumut

terlebih dahulu.

|

Riki dan Ipul terlihat asyik dengan

kepulan rokoknya, sementara saya lebih memilih untuk membaringkan diri diatas

tempat duduk yang terbuat dari semen dan bebatuan kali. Rasa kantuk hinggap

manakala kabut tebal lagi-lagi menghampiri kami, apalagi saat itu kondisi saya

memang belum tidur dari semenjak H-1. Tak lama kemudian, terdengar suara

beberapa orang dari arah luar gapura hingga akhirnya tampak dari balik rerimbunan

sosok empat orang pendaki lengkap dengan peralatan hikingnya. Mereka semuanya lelaki, tapi usia mereka sudah jauh dari

kata muda. Perjalanan hidup telah menganugerahi mereka dengan helai-helai uban

di rambutnya, kulit dan wajah mereka tampak jelas mengeriput, meski demikian

postur tubuh dan nafas mereka terbilang masih bisa diadu dengan pendaki yang masih

belia.

|

| Plang

informasi milik TNGGP tentang kekayaan flora dan fauna yang ada didalam kawasan

gunung Gede Pangrango. |

Kami berdiri dan menyalami mereka

satu-persatu, dari penampilannya saya sudah menduga kalau keempat orang

tersebut adalah para pendaki senior. Ternyata mereka berasal dari Jakarta dan

sama-sama teman semasa kuliah di ISTN Cikini, Jakarta Pusat. Rata-rata usia

mereka sudah lebih dari setengah abad, hampir seusia orang tua saya. Kami

mengobrol penuh keakraban, bahkan tidak ada kesan menggurui walaupun jam

terbang serta pengalaman mereka sudah berada jauh diatas saya ataupun keempat

rekan saya. Rasanya ingin tersenyum geli oleh kelakuan segelintir pendaki jaman

sekarang yang merasa dirinya sudah lebih tahu, lebih berpengalaman dengan

“menaklukkan” puncak-puncak gunung, merasa dirinya paling benar dalam bertindak

atau berargumen, serta cenderung tidak menghargai pendaki lain, padahal

keangkuhannya itu merupakan sebuah blunder

bagi reputasinya sendiri. Meski demikian, saya yakin masih banyak pendaki di

era sekarang yang berwawasan dan berpengalaman luas namun mereka tetap tampil low profile.

|

| Tengah

bercengkrama dengan empat orang pendaki senior di shelter pos I. |

Pukul 11.40, kami berpamit diri pada

keempat pendaki tua tadi untuk kembali melanjutkan perjalan menuju pos II yang

berjarak sekitar 400 meter dari shelter

Legok Leunca.

2.

POS II: Buntut Lutung (2.300 mdpl)

Jalanan menanjak menuju pos kedua ini

sudah mulai sedikit menguras stamina. Disini, tanah yang licin akibat ditumbuhi

lumut dan akar-akar pohon yang mencuat dari permukaan tanah akan lebih sering

kita jumpai ketimbang track berbatu

seperti jalur sebelumnya. Dengan nafas yang terengah-engah, saya menggapai

tembok sebuah bangunan yang rusak dan sepertinya sudah lama terbengkalai, saya

duduk bersandar pada tembok tersebut sambil mengatur nafas. Desau angin sejuk

menyelisik dari balik ranting serta dedaunan. Pekik Owa Jawa (Hylobates Moloch) terdengar bersahutan,

seolah jadi musik pengiring yang menemani perjalanan kami.

|

Mengatur nafas dulu sesampainya di pos II.

|

|

| Wajah-wajah

yang tengah didera rasa lelah. |

Di tempat ini sama sekali tidak ada

ruang bagi para pendaki untuk membuka tenda karena minimnya tanah yang datar.

Selang beberapa menit, Ipul, Riki dan Randi tiba. Kami hanya beristirahat

sebentar saja disini karena kami menargetkan tiba di alun-alun Suryakancana

sebelum pukul empat sore.

3.

POS III: Lawang Seketeng (2.500 mdpl)

Beberapa meter sebelum saya tiba di pos III, mulai terdengar

hiruk-pikuk dan gelak tawa dari para pendaki yang tengah beristirahat.

Setibanya saya di tempat itu, tampak shelter

di pos tersebut sudah terlebih dulu dibooking

pendaki lain sehingga kami harus puas dengan beristirahat atau sekedar duduk di

lembabnya sebuah batang pohon yang telah tumbang.

|

| Shelter di pos III yang dipenuhi oleh beberapa orang

pendaki. |

Di pos III ini, suhunya sedikit lebih

hangat dikarenakan posisinya yang hampir berada di ketinggian 2.500 meter

dimana pepohonan yang menjulang ke angkasa tidak sebanyak dan serapat saat kami

berada di pos-pos sebelumnya sehingga ada celah lebar yang mampu diterobos oleh

sinar matahari. Saya kembali merasakan kantuk yang sangat luar biasa sehingga

saya memutuskan untuk tidur disisi jalur pendakian, sementara itu Riki dan

Randi lebih memillih memasak air untuk membuat teh hangat. Seorang pendaki yang

juga merangkap sebagai pedagang souvenir

asal Karawang, datang menghampiri. Ia menjajakan barang dagangannya kepada kami

namun sepertinya hanya Riki yang tertarik untuk membelinya. Saya terbangun oleh

kehadiran orang tersebut. Iseng-iseng, saya pun menanyakan waktu yang harus

kami tempuh dari pos ini sampai ke alun-alun Suryakancana pada orang itu, dan dia

bilang sekitar satu jam lagi. Saya sempat ucapannya, sebab dari beberapa

pendaki yang turun dan berpapasan dengan kami hampir semuanya memberikan jawaban

yang sama. Apalagi saya hafal betul kelakuan pendaki yang rata-rata suka

memberikan harapan palsu pada pendaki lainnya agar mereka tetap semangat menuju

tempat yang dituju. Setelah memasukkan peralatan masak dan gelas plastik

kedalam carrier, kami pun kembali melanjutkan

perjalanan, semuanya berharap tiba di lembah Suryakancana sebelum senja.

|

Tidur disisi jalan pun menjadi pilihan

terbaik saat rasa kantuk tak lagi bisa diajak berkompromi.

|

4.

POS IV: Simpang Maleber (2.625 mdpl)

Dari mulai shelter

Lawang Seketeng, jalur menanjak yang cukup melelahkan sudah siap menyongsong

kami. Nafas mulai tidak beraturan, timbul tenggelam dipermainkan terjalnya

tanjakan. Dari kelima orang di tim ini, hanya Randi yang stamina dan nafasnya masih

terbilang stabil.

|

Ipul dan Riki ketika beristirahat antara pos

III dan pos IV.

|

Dengan ditemani seorang pedagang minuman dan mie instant, Randi sudah

lebih dulu melesat mendahului saya, Ipul, Linda dan Riki. Ia optimis betul

kalau alun-alun Suryakancana sudah berada sangat dekat didepan mata, tidak

seperti kami berempat yang merasa perjalanan ini bagaikan tanpa penghujung.

Beban pada carrier ditambah

tanjakan-tanjakan “gemes” yang seperti tidak ada habisnya membuat stamina saya,

Linda, Ipul dan Riki betul-betul habis terkuras, bahkan untuk mendaki satu anak

tangga pun rasanya dibutuhkan nafas yang panjang dan energi yang banyak. Entah

kapan tanjakan-tanjakan seperti ini akan berakhir, pikir saya saat itu.

|

| Tetap

beriringan dalam meniti setiap tanjakan. |

Sesampainya di pos IV yang

penampakannya hanya berupa tanah datar namun tidak cukup lega untuk beristirahat

karena ada beberapa batang pohon yang roboh, saya pun segera meluruskan kedua

kaki yang mulai terasa ngilu. Waktu sudah menunjukkan pukul 16.35 WIB, tidak

lama lagi matahari akan lenyap dari perederannya di langit sedangkan kami

bertiga masih berada di jalur pendakian, di tengah hutan. Target saya untuk

bisa sampai di alun-alun Suryakancana sebelum jam empat sore, kandas sudah.

|

Beban pada carrier kerapkali membuat langkah Linda tertahan.

|

Dengan waktu yang tersisa tidak lebih

dari satu setengah jam saja untuk menghabiskan cahaya senja, kami berempat pun

akhirnya kembali melangkahkan kaki mengikuti tanjakan-tanjakan yang sepertinya

masih betah bercanda dengan saya dan ketiga rekan saya.

5.

Alun-alun Suryakancana (2.750 mdpl)

Riki dan Ipul sudah hilang entah

kemana, sementara saya dan Linda masih berkutat dengan tanjakan ala jalur Putri.

Sudah pukul lima sore namun lembah Suryakancana yang ada di benak saya belum

juga terlihat. Sedikit gelisah, ada perasaan khawatir kemalaman di jalur

pendakian sebelum sampai di tempat tujuan. Sesekali kami berdua menghentikan langkah

untuk beristirahat lalu melanjutkan perjalanan lagi, begitu dan seterusnya

sampai suatu ketika ada seseorang yang meneriaki saya dari arah depan, ternyata

orang itu adalah Randi yang memang berinisiatif untuk menjemput kami berdua. Ia

menyemangati saya dan Linda untuk terus memacu langkah.

|

Menyatukan semangat diantara nafas yang sudah

mulai turun naik menyusuri jalan menanjak.

|

“Ayo kak! Didepan udah sampe (alun-alun Suryakancana)”

ujar Randi seraya mengambil alih carrier

yang saya bawa. Saya dan Linda mempercepat langkah agar segera bisa

menginjakkan kaki di alun-alun Suryakancana dan memang tidak beberapa jauh dari

tempat Randi menyusul tadi, jalanan sudah tidak lagi terjal dan menanjak,

dengan kata lain cenderung datar. Sangat kontras perbedaannya ketika kami masih

berada didalam koridor hutan yang dikelilingi oleh dahan dan akar pepohonan bila

dibandingkan dengan kondisi di jalur ini yang tak lama lagi akan mengarahkan

kami pada alun-alun Suryakancana. Suasana jadi terang benderang tanpa dahan dan

batang yang jadi penghalang, saya dan Linda akhirnya sampai juga di tempat

tujuan. Inilah alun-alun Suryakancana, setitik surga di gunung Gede.

|

Ekspresi kegembiraan ketika saya dan Linda

akhirnya tiba di alun-alun Suryakancana beberapa saat sebelum matahari

tenggelam.

|

“Subhanallah”, hanya satu kata itu

saja yang berulangkali terucap dari mulut ini. Tidak ada kata-kata yang bisa

mengungkapkan atau melukiskan kekaguman serta rasa takjub saya dan Linda

manakala kami berdua tiba di alun-alun Suryakancana yang tersohor itu. Saya,

Linda dan Randi melipir ke sisi kiri untuk menuju ujung dari lembah tersebut. Semburat

awan jingga di penghujung senja seolah mempercantik tampilan alun-alun

Suryakancana timur yang mashyur. Perdu jenis Anaphalis Javanica atau yang lebih popular di telinga para pendaki

dengan julukan si bunga abadi, tampak tumbuh subur di padang rumput ini.

Sayangnya kami datang di waktu yang tidak tepat, tidak ada satupun bunga

Edelweiss yang terlihat sedang mekar. Pohon-pohon Cantigi gunung yang anggun

turut berbagi keindahan dengan warna daunnya yang hijau dan merah cerah, namun kerapkali

para pendaki tak mengetahui namanya padahal mungkin sudah berkali-kali mereka

melihat rupanya. Tak ingin kehilangan moment

menjelang senja, saya dan Linda segera saja mengabadikan gambar dengan

kamera masing-masing.

|

Masih dengan wajah yang kelelahan.

|

|

Ketika rasa letih dan takjub berbaur dalam

ketertegunan.

|

|

Ipul dan ekspresi datarnya.

|

|

| Riki

dan peralatan huntingnya. |

|

| Hanya

Randi yang stamina juga nafasnya masih stabil. |

Setelah puas berfoto ria di

penghujung lembah Suryakancana timur, kami berlima segera meninggalkan tempat

itu untuk menuju ke alun-alun Suryakancana barat. Gumpalan awan menelan

sisa-sisa cahaya senja, sekarang langit beranjak gelap gulita. Derap langkah

kaki kami membuyarkan keheningan di lembah yang diapit oleh puncak Gede dan

puncak Gumuruh itu. Sudah nyaris tiga puluh menit kami berjalan kaki menyusuri

jalur yang ada di alun-alun Suryakancana ini, namun kami belum juga menemui

satupun tenda dari pendaki yang sedang berkemah. Tidak lama kemudian saya

mendengar gemericik air, entah sungai entah aliran air biasa. Suaranya seperti

berada disebelah kiri saya, disekitar kaki gunung Gumuruh. Bersamaan dengan itu

pula kami mendengar suara gelak tawa dan suara orang-orang yang tengah

bercengkrama. Kami melipir kearah kanan ketika kami melihat beberapa tenda

milik pendaki lain yang sudah terpasang sekaligus tempat dimana sumber dari

suara-suara tadi berasal. Setelah memilah lahan yang cukup datar serta

terlindungi tanaman Cantigi dan Edelweiss, saya, Ipul dan Randi segera

mendirikan dua buah tenda yang kami bawa.

|

| Berjalan

menyusuri hamparan alun-alun Suryakancana timur. |

|

| Pemandangan kala senja di alun-alun Suryakancana timur dengan latarbelakang kota Cianjur. |

6.

Suryakancana, nama besar yang melegenda

Dengkuran Riki seolah menyaingi desau angin yang tengah

berpatroli dari satu sisi lembah ke sisi lembah yang lain. Malam itu, cuma saya

dan Ipul saja yang belum bersedia memejamkan mata hanya demi bisa menikmati indahnya

lukisan Sang Pencipta alam raya. Cahaya rembulan yang belum bulat sempurna

tetap bisa menjamah hamparan padang rumput di Suryakancana. Sementara itu,

bintang-bintang perlahan menampakkan wujudnya dan memamerkan kilaunya di

angkasa. Saya dan Ipul menyaksikan atraksi alam raya tadi diluar tenda sambil

tak hentinya menyeruput teh tubruk hangat. Malam terasa syahdu dibawah rengkuhan

sinar rembulan, semakin malam semakin senyap suasana. namun dinginnya udara

saat itu betul-betul menyadarkan kami untuk tidak terlalu lama berada diluar

tenda, terlebih saya yang sama sekali tidak mengenakan jaket atau mantel.

DIALOG SUNYI DI LEMBAH SURYAKANCANA

Nyaman

yang bukan karena dekapan

Malam dan gemintang bersedekah keindahan

Bisik halus sang angin terabaikan

Udara dingin isyarat sebuah ucapan

Santunnya salam persahabatan...

Saat tubuh terpaku di teduhnya pancar

rembulan

Wahai, alun-alun Suryakancana...

Setitik surgawi sarat pesona

Tulus ikhlas haturkan Edelweiss-Edelweiss muda

Yang kadang bernasib naas di tangan-tangan

durjana

Disini, di alun-alun Suryakancana

Dimana embun lembah lepaskan dahaga

Dibawah langit bersulam cahaya

kurambah nikmat dihamparan mahakarya-Nya

Bogor, 27 April 2016

|

Malam itu, Ipul menjadi juru masak istana

sedangkan Riki yang jadi kaisarnya.

|

Alun-alun Suryakancana memang terbilang

luas dan besar, layaknya nama eyang Suryakancana yang melegenda di tatar Sunda.

Pemberian nama lembah Suryakancana pun bukan tanpa alasan mengingat putra dari

Raden Jayasasana atau yang lebih dikenal sebagai Raden Aria Wira Tanu Datar I alias

eyang Cikundul ini memang bersemayam di gunung Gede. Masyarakat Cianjur meyakini

tokoh ini memiliki istana tak kasat mata yang terletak tepat di hamparan padang

rumput seluas 50 hektare tersebut, sehingga mereka menyebutnya dengan nama

alun-alun Suryakancana.

Secara terminologi, kata Suryakancana

memiliki arti yitu, cahaya matahari yang berwarna keemasan. Arti nama tersebut

menyerupai kejadian yang pernah dialami oleh ayahanda dari eyang Suryakancana,

eyang Wira Tanu Datar I. Ketika itu putri dari raja jin muslim di timur tengah,

sedang melakukan perjalanan di angkasa. Tiba-tiba ia melihat ada seberkas

cahaya sinar berwarna keemasan dan menyilaukan yang sanggup menerobos atmosfer

bumi hingga mencapai angkasa raya. Merasa penasaran akan sumber cahaya itu,

sang putri jin pun terbang menuju bumi dan menyusuri cahaya tadi sampai

akhirnya ia menemui seorang manusia paruh baya yang tengah berkhalwat, rupanya

cahaya keemasan yang mampu menyeruak hingga menembus lapisan terluar dari bumi

tadi bersumber dari diri lelaki tua tersebut. Sang putri jin merasa takjub dan

terpesona dengan keindahan yang terpancar dari si petapa yang merupakan eyang

Jayasasana atau eyang Wira Tanu Datar I. Ia pun akhirnya segera kembali menemui

ayahandanya dan melaporkan hal itu, sang putri juga menceritakan perasaan

kagumnya kepada si petapa hingga akhirnya timbul keinginan untuk menjadikan

lelaki tua itu sebagai suaminya. Sang raja jin merestui anak putrinya menikah

dengan petapa tersebut, setelah kedua jin muslim itu menemui Wira Tanu Datar I

untuk mengutarakan maksud dan tujuannya. Eyang Wira Tanu Datar I tidak langsung

menyetujui, namun sebelumnnya Beliau memohon diri terlebih dahulu untuk bertafakur

dan memohon petunjuk dari Yang Maha Esa. Setelah mendapatkan petunjuk, Beliau

akhirnya mau menikah dengan putri raja jin tersebut. Dari pernikahannya itu,

Beliau dikaruniai seorang putra bernama Suryakancana dan seorang putri bernama

Endang Sukaesih.

Eyang Suryakancana dan Endang

Sukaesih memiliki darah setengah manusia dan setengah jin, namun Endang

Sukaesih menikah dengan menusia sehingga memiliki keturunan hingga saat ini.

Sementara itu, eyang Suryakancana memilih tidak menikah dan memutuskan untuk bertapa

di gunung Gede hingga tiba masanya bagi Beliau menyaksikan pertunjukkan di

akhir jaman nanti. Adik kandungnya, Endang Sukaesih, memilih untuk bersemayam

di gunung Ceremai.

Sempat geli juga saat saya membaca

sebuah artikel yang menyebutkan kalau Prabu Silihwangi merupakan anak kandung dari

eyang Suryakancana. Sungguh tulisan yang sangat menggelitik perut orang Sunda,

bagaimana mungkin eyang Suryakancana yang tidak menikah bisa memiliki anak?

Selain itu, era saat eyang Suryakancana lahir ke bumi adalah sekitar

pertengahan abad ke 17 sedangkan kerajaan Pajajaran sendiri berakhir pada abad

ke 16. Itu artinya, eyang Suryakancana tidak pernah mengalami masa dimana Sri

Baduga Maharaja berkuasa sekalipun Beliau masih memiliki trah Pajajaran yang

sangat kuat. Entah pihak mana yang menulis artikel tersebut, apakah itu segelintir

orang yang sentimen terhadap Sunda ataukah memang orang iseng yang hanya sekedar

ingin berbagi cerita.

7.

Selamat Pagi...!

Suara orang-orang yang sedang

bercanda dan tertawa diluar tenda telah membangunkanku dari tidur. Sinar

matahari pagi yang mengenai langsung pada tenda membuat tubuh ini jadi hangat.

Saya mulai keluar perlahan dari kantung tidur dan membuka resleting tenda,

ternyata diluar sudah ada Ipul, Riki dan Randi yang sedang membuat sarapan.

Riki, Randi dan Linda baru saja turun dari puncak Gede untuk memburu sunrise, hanya saja mereka belum

beruntung karena objek yang diburu ternyata sudah terlebih dahulu mencuat ke

angkasa sebelum mereka berhasil menjejakkan kakinya di titik tertinggi.

|

Penampakan gunung Salak yang terlihat dari

puncak gunung Gede.

|

|

Pagi hari yang berkabut ketika Linda baru

saja menjejakkan kakinya di puncak Gede.

|

Saya beranjak menuju tengah alun-alun

untuk menghangatkan badan yang kedinginan dari sejak tadi malam. Pagi itu

tampak beberapa pendaki remaja yang asyik berfoto ria dengan menggunakan

tongkat narsisnya. Disebelah timur alun-alun, terdapat sekelompok pendaki yang

sepertinya baru saja tiba dan mereka terlihat sedang beristirahat di cekungan

yang berada tidak jauh dari sumber air. Saya menatap ke arah utara dimana

terpampang dinding alam yang agak lonjong memanjang berbalut rimbunnya

pepohonan Cantigi, yang sekaligus menjadi titik tertinggi di tempat ini. Ya,

itu adalah puncak dari gunung Gede yang tingginya hanya terpaut beberapa puluh

meter lebih tinggi dari sesosok bukit yang berada dihadapan saya, puncak

Gumuruh. Siapa yang sangka kalau sepanjang alun-alun Suryakancana ini dulunya

merupakan lubang kawah hasil erupsi besar-besaran dan akhirnya ditumbuhi

belukar serta tanaman perdun seperti Edelweiss dan Cantigi gunung. Pada saat

gunung Gede belum mengalami serangkaian letusan yang pada akhirnya membuat

cekungan lembah antara puncak Gede dan puncak Gumuruh seperti sekarang ini, besar

kemungkinan gunung Gede memiliki ukuran yang lebih tinggi dari pesaing abadinya,

Pangrango. Apabila dilihat dari salah satu kutipan yang terdapat pada naskah

Bujangga Manik, disitu tertera kalimat;

“Setelah tiba di Putih Birit, aku harus

melakukan sebuah pendakian yang panjang (yang aku lakukan sedikit demi sedikit).

Setelah tiba di Puncak, aku duduk di atas sebuah batu pipih, dan mengipasi

diriku sendiri. Di sana ia melihat pegunungan: Terdapat Bukit Ageung

(sekarang Gunung Gede) , tempat

tertinggi dalam kekuasaan Pakuan”.

Naskah Bujangga Manik diperkirakan ditulis

pada akhir abad ke 13 sehingga bisa dipahami apabila Pangeran Jaya Pakuan a.k.a

Bujangga Manik menyebut gunung Gede sebagai titik tertinggi di tatar Pasundan

pada saat itu sebab gunung Gede baru mulai erupsi pada tahun 1747/1748, 1761,

1780, 1832, 1840, 1852, 1886, 1940, 1950, dan letusan yang terakhir kalinya

pada tahun 1957. Dengan jumlah letusan sebanyak tadi, wajar bila gunung Gede

memiliki empat buah kawah, yakni; kawah Lanang, kawah Wadon, kawah Ratu dan

kawah Baru. Pada letusan yang pertama, aliran lavanya mengalir sejauh 2

kilometer dan membentuk sumber air panas yang kini biasa dilalui oleh para

pendaki apabila mendaki dari jalur Cibodas.

|

Tenda pedagang yang bisa kita temukan di

puncak gunung Gede.

|

|

| Membuat

sarapan sebelum turun ke Cibodas. |

Padang rumput ini betul-betul luas,

memang terlalu mubazir rasanya apabila hanya didominasi oleh semak rumput,

Cantigi gunung ataupun tanaman Edelweiss saja. Namun tanaman yang sanggup

bertahan hidup diatas ketinggian 2.500 meter diatas permukaan laut seperti

disini ya hanya mereka. Andaikan saat itu bunga-bunga Edelweiss sedang

bermekaran, mungkin suasana di alun-alun Suryakancana akan jadi semakin

menarik, namun kita sadar betul kalau pesona dari bunga Edelweiss justru malah

mengundang bencana bagi tanaman itu sendiri. Meski memetik bunga Edelweiss

ataupun tanaman jenis lain sudah ada larangannya, namun masih tetap saja ada

orang-orang yang tidak memperdulikannya. Padahal bunga Edelweiss akan lebih

indah dipandang bila masih ada didalam satu kesatuan antara pohon, bunga juga

lansekap alam disekitar yang mendukung kecantikannya, dan bukan dalam keadaan

terpisah dari pohonnya. Sebagai tambahan, saya menyisipkan dialog antara Karen

dan Husin tentang Edelweiss Suryakancana dari sebuah novel Sarongge:

“Kita yang

menamakan diri pencinta alam, menjadi ancaman paling berbahaya dari kelestarian

alam. Kalaupun tidak menebangi cantigi, tidak membuat api unggun yang bisa

membakar padang edelweiss, tenda kita pastilah menutup kemungkinan bibit

edelweiss berkembang…… Makin banyak tenda dipasang, makin luas bibit edelweiss

yang tak sempat tumbuh… Kita para pencinta alam hanya bisa menikmati. Tetapi

apa yang kita lakukan untuk membayar kembali kepada alam, termasuk merawat edelweiss

di Suryakencana? Tak ada! Kita menutup mata, bahwa bunga abadi di alun-alun itu

sedang menuju kepunahan”

|

Bukit hijau yang menyembul ini adalah bagian

dari puncak Gede, yang jadi salah satu landmark

di alun-alun Suryakancana.

|

|

| Tanaman

Edelweiss dan Cantigi gunung yang daunnya berwarna cerah, terlihat harmonis di

cekungan lembah Suryakancana. |

|

Sekelompok pendaki tampak baru saja tiba di

alun-alun Suryakancana pagi itu.

|

Langit berbalut biru cerah nan indah,

aku segera membangunkan Linda yang sedang tertidur didalam tenda untuk sarapan

sekaligus mengajaknya mengambil gambar selagi kabut dan awan mendung belum

datang. Selepas sarapan, saya, Linda juga Ipul memanfaatkan sisa waktu untuk

berfoto-foto, sementara Randi dan Riki memutuskan untuk tidur sebelum turun ke

Cibodas.

|

Berlindung dari teriknya matahari dibawah flyingsheet tenda.

|

|

Menikmati luasnya hamparan padang rumput di

lembah Suryakancana.

|

|

| Foto

bersama sebelum membongkar tenda. |

8.

Puncak Gede (2.958 mdpl)

Pukul

12.45 WIB, kami berlima tiba di puncak Gede yang juga menjadi akhir dari

perjalanan kali ini. Saya dan Linda bersandar pada dahan pohon Cantigi yang

daunnya rindang melindungi kami dari terik matahari. Tidak jauh dari tempat

saya berteduh, ada sebuah tenda yang lebih menyerupai bivak dan digunakan

sebagai lapak untuk berdagang. Nasi uduk, rokok, mie instant sampai minuman

siap saji, semuanya tersedia di “café” tertinggi se-Jawa Barat ini. Para

pedagang tersebut rela membawa jerigen, termos, teko, wajan, kompor serta gas

tabung untuk keperluan memasak air atau membuat menu gorengan. Ditengah jalan

menuju puncak, saya memang beberapa kali berpapasan dengan pedagang di puncak

Gede yang baru saja mengambil air di alun-alun Suryakancana, perjuangan yang

cukup menguras tenaga. Tidak perlu disinggung pantas atau tidaknya mereka berdagang

di gunung, toh belakangan ini gunung

tidak hanya dieksploitasi oleh pedagang saja. Para pendaki yang bermental

oportunis pun sering menumbalkan keasrian alam khususnya gunung, demi sebuah

kepentingan. Kerapkali mereka mengatasnamakan kegiatannya dengan nama Lomba

Kebut Gunung, Lintas Alam, Operasi Bersih, atau yang hingga saat ini masih

digandrungi oleh para pendaki yaitu, Pendakian Massal alias Open Trip. Pada akhirnya, alam kembali

dijadikan kedok atau modus untuk mendulang keuntungan yang sebesar-besarnya.

Setelah acara selesai diadakan, maka disitulah awal penderitaan bagi para ranger dan warga setempat: gunungnya dibanjiri

lautan sampah logistik. Seperti yang pernah terjadi di Semeru pada tahun 2012,

dimana acara pendakian massal yang diadakan oleh salah satu produsen peralatan outdoor malah berubah menjadi bencana

bagi alam Semeru itu sendiri.

|

Selfie bersama

Ari yang baru saja tiba di alun-alun Suryakancana bersama rombongan yang

berbeda.

|

|

Berteduh dibawah pohon Cantigi.

|

|

Alun-alun Suryakancana, puncak dan kawah Gede

dilihat dari Google map.

|

Tidak

jauh dari papan penunjuk arah, terdapat sebuah tugu triangulasi dengan tinggi

sekitar 1,5 meter yang sepertinya baru dibuat oleh pihak TNGGP. Hanya sangat

disayangkan, kebersihan tugu tersebut sudah “diperawani” oleh tangan usil oknum

pendaki yang mencoret-coret bagian ujungnya dengan menggunakan spidol hitam.

|

Linda dan tugu triangulasi gunung Gede.

|

|

Panorama kawah gunung Gede dan puncak

Pangrango yang diambil dari puncak Gede.

|

|

Syaiful dan plang menuju alun-alun

Suryakancana.

|

Menjelang

pukul satu siang, intensitas awan dan kabut mulai meningkat sehingga puncak

Pangrango yang sejatinya menyembul kini jadi tidak terlihat. Pendaki lain mulai

berdatangan baik yang melalui jalur Putri ataupun dari Cibodas, suasana di

puncak Gede siang itu berangsur-angsur mulai ramai. Tidak ingin berlama-lama di

puncak, kami berlima pun segera meninggalkan tempat itu. Di sepanjang jalur

yang merupakan bibir kawah gunung Gede, angin mulai berhembus kencang dari arah

tenggara. Di sisi sebelah kanan jalur terdapat untaian sling yang memagari

bibir kawah, beberapa pagar beton juga tampak ada yang tercabut dari permukaan

tanah. Ya, gunung Gede memang gunung yang terbilang cukup baik pengelolaan

maupun manajemennya, bahkan almarhum Norman Edwin melalui sebuah tulisannya di

tahun 1984 pernah mengatakan;

“Gede-Pangrango

merupakan gunung yang terbaik pengelolaannya untuk suatu kegiatan pendakian,

ketimbang gunung-gunung lain di Indonesia. Disepanjang lintasan disediakan shelter-shelter bahkan pos. Malah

dibeberapa tempat dipasangi pagar untuk melindungi pendaki dari kemungkinan

terjatuh. Rambu-rambu tertentu juga dipasang di tempat-tempat yang strategis.

Tidak aneh, fasilitas tersebut disediakan lantaran kompleks gunung ini

merupakan suatu taman nasional”.

|

Plang penunjuk arah yang terdapat di puncak

Gede.

|

|

Suasana di puncak Gede beberapa saat sebelum

ramai dikunjungi para pendaki.

|

Taman

Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) sendiri merupakan salah satu taman

nasional tertua di Indonesia dengan luas 22.851,03 hektare dan ditetapkan pada

tahun 1980. Kekayaan dan keindahan gunung Gede Pangrango tidak hanya menarik

hati wisatawan masa kini, seorang peneliti berkebangsaan Jerman di tahun 1819

yang juga pendiri dan direktur pertama Kebun Raya Bogor, Caspar Georg Carl Reinwardt

(1773-1854), tercatat sebagai orang yang pertama kali mendaki gunung Gede.

Pemberian nama pada beberapa pos yang ada di jalur pendakian pun sepertinya

masih memiliki relevansi dengan kondisi alam gunung Gede Pangrango di masa

lalu, sebagai contoh, Pos Kandang Badak. Dua tahun pasca Reinwardt mendaki

gunung Gede, datanglah sepucuk surat yang dialamatkan ke Buitenzorg pada awal

Agustus 1821.Kuhl dan Van Hasselt mengkalim kalau mereka baru saja melakukan

pendakian dan penelitian ke puncak Pangrango. Pada tahun itu, mereka sepertinya

kesulitan untuk menemukan jalur menuju puncak Pangrango hingga akhirnya mereka

menemukan dan mengikuti jejak serta lintasan Badak Jawa (Rhinocheros Sondaicus) yang ternyata malah mempermudah mereka

untuk menembus hutan menuju puncak Pangrango. Ketika itu, diperkirakan

disekitar air terjun Panca Weuleuh yang berada tidak jauh dari campsite Kandang Badak merupakan tempat

bermain bagi sekelompok hewan yang sekarang ini nyaris punah dari peredaran.

|

| Tampilan

alun-alun Suryakancana yang terlihat dari puncak Gede. |

|

| Siang

menjelang, mari kita pulang. |

|

| Menyusuri

jalur berkerikil disepanjang bibir kawah. |

Hujan

mendera kami di jalur sebelum persimpangan Kandang Badak. Beberapa pendaki

kekinian yang tadinya tengah asyik berselfie

disisi jalan, sontak kocar-kacir manakala derasnya hujan membasahi seisi hutan.

Kami memutuskan untuk menepi di pos Kandang Badak sambil menunggu hujan mereda.

Tak lama kemudian hujan memang sempat reda, kami pun segera kembali menuntaskan

perjalanan hingga tiba di Cibodas selepas Isya. Alhamdulillah, kami berlima

telah menuntaskan perjalanan kali ini dengan selamat.

|

Lubang kawah yang selalu mengepulkan asap.

|

|

| Terpaksa

membuka flyingsheet untuk berlindung

dari derasnya hujan. |

|

Suasana di pos Kandang Badak yang saat itu disesaki

dengan tenda-tenda pendaki.

|

Untuk

mendapatkan surat ijin memasuki wilayah konservasi atau simaksi dari pihak

TNGGP memang terbilang cukup rumit. Kita diwajibkan booking secara online dan

pembayaranpun diharuskan melalui transfer ke rekening milik TNGGP. Melampirkan

fotokopi KTP dan surat keterangan sehat dari dokter tetap menjadi prioritas

utama dalam memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh simaksi. Pengelolaan serta

manajemen semacam ini kerapkali ditiru oleh beberapa taman nasional lain di

Indonesia yang usianya terbilang masih muda. Pasca invasi pendaki ke Semeru

yang jumlahnya mencapai 2000 orang pada tahun 2012, pihak TNBTS akhirnya dengan

legowo mau meniru metode TNGGP untuk memberlakukan sistem booking online hingga saat ini.

|

| Tampilan

ketika akan melakukan booking online

di situs resmi TNGGP. |

Selain

menerapkan peraturan yang rumit, beberapa taman nasional juga kadang membuat

kebijakan dengan menaikkan tarif simaksi. Tujuan ini dimaksudkan agar gunung

tidak terlalu mudah untuk dimasuki ataupun didaki oleh orang-orang yang

nantinya hanya berpotensi membawa masalah lingkungan, seperti memetik atau merusak

tanaman dan lain sebegainya. Namun sepertinya cara ini tidak begitu ampuh,

harga simaksi yang mahal akan tetap dibayar demi memenuhi ambisi mereka untuk

tetap bisa eksis di jejaring sosial. Manakala perusakan alam oleh beberapa

oknum pendaki sudah terjadi, maka masyarakat umum pun perlahan akan tersadar dan

memiliki opini tersendiri terhadap pendaki. Jangan salahkan publik seandainya

mereka beranggapan kalau pendaki hanya sebatas segel saja, tetapi secara mental

belum tentu bahkan tidak mencerminkan pribadi yang betul-betul cinta kepada alam

maupun lingkungan. Lantas kalau hanya untuk sekedar bereksistensi, untuk apa

lelah mendaki?

Jelajak

Langkah :

|

| Randi

dan Ipul di terminal angkot Cipanas. |

|

| Meniti

langkah menuju pos GPO gunung Putri. |

|

| Beberapa

saat sebelum tiba di pos pemeriksaan. |

|

Beristirahat di perbatasan antara ladang

warga dan pintu gerbang hutan.

|

|

Papan ultimatum yang terpasang di jalur

pendakian, beberapa meter sebelum memasuki hutan.

|

|

| Relax sejenak... |

|

Saya dan Linda di pos I.

|

|

| Linda

dibawah gapura pos I. |

|

| Beberapa

pendaki yang masih berjuang untuk tiba di pos II. |

|

| Kembali

beristirahat di shelter. |

|

Ada cerita didalam kemasan sekotak susu.

|

|

| Meluruskan

pinggang sesaat sebelum melanjutkan perjalanan. |

|

| Mereguk

segelas teh tubruk hangat di pos III. |

|

| Foto

terakhir sebelum meninggalkan pos III. |

|

| Syaiful

dan dua gelas white coffee hangat. |

|

| Menyelisik

yang enak untuk dibidik. |

|

Menyambut senja di alun-alun Suryakancana bersama

hangatnya segelas kopi.

|

|

| Linda

dan senja. |

|

| Satu

angkatan, satu perjuangan. |

|

| Selaras

dengan awan. |

|

| Randi

sedang asyik menggoreng kentang. |

|

| I’m

sorry, but it’s time for us... |

|

Syaiful dan Randi sekembalinya dari sumber

air di alun-alun Suryakancana.

|

|

Mulut

gua yang berada di lembah Suryakancana. Di waktu-waktu tertentu, gua ini biasa

digunakan untuk bertapa oleh para penganut Sunda Wiwitan.

|

|

Sumber air yang terletak di cekungan lembah,

di tengah alun-alun.

|

|

Gua yang berada tidak jauh dari gunung

Gumuruh.

|

|

| Menikmati

kesunyian lembah, sebelum diinvasi oleh para pendaki yang akan menikmati akhir

pekannya di gunung Gede. |

|

| Linda

dan kabut lembah. |

|

| Entah

apa yang sedang ia pikirkan... |

|

| Menikmati

panorama di alun-alun Suryakancana. |

|

| Antara

memori dan pesona alam. |

|

Bergaya didalam tenda. Mohon abaikan sosok

penampakan yang ada dibelakangnya.

|

|

Dibawah lindungan flyingsheet merah.

|

|

Menjelang siang hari, pendaki-pendaki pun

mulai berdatangan ke lembah ini.

|

|

Foto di tugu triangulasi ketika baru saja

tiba di puncak Gede pada pagi harinya.

|

|

| Randi

dan puncak Pangrango. |

|

Linda dan

sekelompok pendaki yang pagi itu sama-sama melakukan summit.

|

|

Pedagang ini tetap bertahan meski terik matahari

sudah menyengat sedemikian panasnya.

|

|

Numpang bergaya di depan plang penunjuk arah.

|

|

Apakah Pangrango mengenal slogan peace atau angka dua...?

|

|

Kawah dan bibir jurang gunung Gede yang terbentuk dari

serangkaian letusan beberapa abad yang silam.

|

|

| Randi

dengan landscape bukit-bukit di

sekitar Cianjur dan Bandung Barat. |

|

| Dihadapan

bibir kawah. |

|

Puncak Gede yang mulai didatangi beberapa

pendaki.

|

|

| Saya

dan korban vandalisme. |

|

| Karena

request dari seseorang, maka jadilah kami pendaki alay... |

|

Pemandangan dari puncak gunung Gede yang

diambil saat tengah hari.

|

|

| Sekitar

bibir kawah gunung Gede dan puncak Pangrango yang diambil dengan mode panoramic. |

|

| Sekarang

waktunya untuk pulang. |

|

| Berjalan

sambil menatap ke arah kawah... |

|

| Cukup

melihat kawah dari jarak yang aman, jangan pernah menerobos tali sling

yang memang dipasang demi keamanan para pendaki. |

|

| Sisi

bibir kawah yang dalam. |

|

| Menanti

hujan reda di pos Kandang Badak. |